|

|

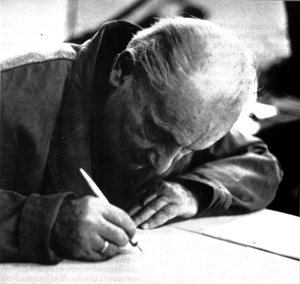

Martin Heidegger nacque il 26 dicembre 1889 a Messkirch, da una modesta

famiglia di fede cattolica. Frequentò l'università a Friburgo dove si

laureò nel 1914. Nel 1928 ottenne la cattedra di Husserl a Friburgo e fu

per alcuni mesi rettore di quell'università. In quel tempo aderì al

partito nazista e scrisse a favore del partito, poi si chiuse in un

silenzioso riserbo. Nel 1945 non poté insegnare per i suoi trascorsi

nazisti, ma nel 1952 venne riammesso all'università come "professore

emerito". Morì nel 1976 a Messkirch. La sua opera più importante è

"Essere e Tempo" opera che però è rimasta incompiuta. |

|

L'esistenzialismo è una corrente filosofica che ha caratterizzato il

periodo fra le due guerre. Con il termine "esistenzialismo" si intende

l'attenzione di fronte alla finitudine della condizione umana nel mondo.

Uno dei maggiori esponenti dell'esistenzialismo del'900 è Martin

Heidegger.

Lo scopo di Heidegger è quello di comprendere il senso dell'essere, egli

ritiene che per fare ciò bisogna esaminare l'esistenza.

L'esistenza è caratterizzata da un insieme di possibilità tra cui l'uomo

deve scegliere. Proprio perché l'esistenza concerne la scelta rientra

nel campo della soggettività, in quanto non si può parlare generalmente

dell'esistenza umana, ma della propria. Heidegger sostiene che per

comprendere l'esistenza bisogna osservare oggettivamente le strutture

che rimangono invariate ed analizzare l'uomo nella sua quotidianità.

Heidegger si accorge che per poter interpretare l'Esserci e chiarirne i

limiti, bisogna interpretare il fenomeno dell'essere-per-la-fine.

Secondo Heidegger, la morte non è la fine dell'esistenza per l'uomo,

poiché l'Esserci in quanto tale, non è mai la propria morte. "la morte è

la possibilità della pura e semplice impossibilità dell'Esserci. Così la

morte si rileva come la possibilità più propria, incondizionata e

insuperabile.". La morte è possibilità propria perché concerne l'essere

stesso dell'uomo. È una possibilità incondizionata perché appartiene

all'uomo in quanto singolo; le altre possibilità pongono l'uomo in

rapporto alle altre cose e agli altri uomini, la possibilità della morte

isola l'uomo con se stesso. È una possibilità insuperabile in quanto

l'estrema possibilità dell'esistenza è la rinuncia a se stessa. Infine è

una possibilità certa, si connette all'aspetto autentico dell'esistenza

umana. Solo nel riconoscere la possibilità della morte l'uomo ritrova il

suo essere autentico e comprende se stesso. Questa comprensione porta

alla situazione emotiva dell'angoscia. L'angoscia è diversa dalla paura

che deriva da un oggetto ben determinato, come la paura di fronte al

decesso. L'angoscia deriva dalla possibilità di una collocazione

dell'uomo davanti al nulla.[la possibilità concerne sia un qualche cosa

di positivo sia un qualche cosa di negativo]

L'angoscia della morte provoca una fuga davanti ad essa. Nella

quotidianità l'individuo "conosce" la morte come un evento che accade

continuamente, come "caso di morte", esso viene considerato come un

evento intramondano noto a tutti. Ciò che si pensa è che una volta o

l'altra si morirà, ma per ora, si è ancora vivi. Questo atteggiamento è

proprio dell'esistenza inautentica e si svela nel modo di

essere-quotidiano-per-la-morte. La morte in questo modo è concepita come

un qualcosa di non determinato, non ancora presente, che prima o poi

finirà per accadere, ma per ora non rappresenta una minaccia, si

diffonde la convinzione che la morte riguarda il Si anonimo ("si

muore"). Il Si si prende cura di una costante tranquillizzazione nei

confronti della morte perciò rappresenta una fuga davanti ad essa. Esso

si occupa di trasformare l'angoscia in paura per un evento che

sopravverrà. L'angoscia, ormai banalizzata, è un sentimento che non si

deve conoscere, in questo modo si provoca l'indifferenza di fronte al

fatto che si muore.

Tentazione, tranquillizzazione ed estraniazione caratterizzano il modo

d'essere della deiezione, processo con cui l'uomo cade dall'essere alle

cose del mondo. L'essere-per-la-morte-quotidiano è una fuga davanti ad

essa. Questo atteggiamento porta a un equivoco: la "certezza" della

morte. Heidegger sostiene che il Si per essere certo delle morte deve

essere certo del poter-esserci più proprio e incondizionato. L'Esserci

non sa che cosa la morte sia. Inoltre la quotidianità tradisce una

certezza. Si sa della certezza della morte ma non si è sicuri della

propria. Ciò testimonia che la morte deve essere concepita come la

possibilità più propria, incondizionata, insuperabile e certa.

L'esserci, poiché è gettato essere-nel-mondo, è già da sempre consegnato

alla propria morte. Esistendo per la propria morte, l'Esserci muore

effettivamente e costantemente fino a quando non sia pervenuto il

decesso. L'inautenticità ha alla sua base l'autenticità possibile.

L'esserci non è costretto a disperdersi necessariamente, anzi egli può

comprendere autenticamente la sua esistenza.

L'essere-per-la-morte-autentico non può evadere dalla possibilità, ne

tantomeno può capirla fuggendo e cadendo nell'incomprensione del Si.

Tale essere per la morte non è un tentativo di realizzarla (suicidio).

Poiché la morte è una possibilità e in quanto tale può essere intesa e

realizzata come minaccia sospesa sull'uomo, non può nemmeno essere

un'attesa, poiché l'attesa concerne la sua realizzazione che nega la

possibilità.

Essere per la morte significa procedere oltre le illusioni del Si e

tramite un atto di libertà, accettare la possibilità più propria del

nostro destino.

|